Sinfonietta

Dieses Werk kann man übrigens auch in Gestalt eines Youtube-Videos

https://www.youtube.com/watch?v=ksk_z8Ao_nk

ohne Unterbrechung hören.

In Gestalt dreier MP3s steht eine Tonaufnahme aber natürlich auch auf dieser Seite (ganz unten) zum Download bereit...

Um dieses Stück zu kommentieren, muß ich viel darüber sagen, worum es sich dabei NICHT handelt:

- Es fußt NICHT auf einer Zwölf-, sondern einer "Fünfunddreißigtonreihe“.

- Es heißt NICHT mehr, wie ursprünglich geplant „Quodlibet“, sondern „Sinfonietta“.

- Es basiert NICHT auf einer seriellen Konzeption, obwohl das ursprünglich beabsichtigt war und sich auch in der heutigen Form noch in Spuren nachweisen läßt (Was in dem Fall unter „seriell“ zu verstehen ist, erläutere ich später).

- Es entstand NICHT im Rahmen des Kompositionsunterrichts bei York Höller (der es mir wahrscheinlich um die Ohren hauen würde), und doch greift es als einziges* meiner Stücke Aspekte genuin Höllerschen Denkens auf.

- Es umfaßt NICHT sechs Sätze, wie ursprünglich geplant, sondern deren drei. Es wäre dennoch NICHT angemessen, von einem Fragment zu sprechen. Ich bin überzeugt, es ist fertig, so wie es ist. Sehen wir zu:

Worauf es mir immer wieder ankam und -kommt: Möglichkeiten zu finden und zu erproben, wie sich traditionelle Materialien so in einen atonalen Kontext einbetten lassen, daß sie dort nicht wie Fremdkörper und Stilbrüche wirken, sondern weitgehend von der

zeitgenössisch geprägten Struktur erfaßt werden. Mit „Materialien“ meine ich zum einen von mir selbst ERfundenes: nämlich traditionelle Passagen wie das „quasi gregorianisch“ im ersten Satz, die „gotische“ Passage ebendort oder den romantisch-impressionistisch

angehauchten Beginn des zweiten Satzes. Ich meine damit zum anderen GEfundenes: nämlich jene echten „Quodlibets“, die einmal dem ganzen Stück den Namen geben sollten:

Im ersten Satz erklingt „Yesterday“ (Beatles) gleichzeitig mit der

Choralmelodie „Oh Haupt voll Blut und

Wunden“. Im dritten Satz werden gar vier Zitate simultan übereinandergeschichtet: Der Radetzkymarsch (Johann Strauß, Vater), Bachs drittes Brandenburgisches Konzert, der mexikanische Mariachi-Klassiker „Jarabe

tapatio“ und der „Flohwalzer“.

Wenn es so etwas wie ein Credo oder ein zentrales Anliegen gibt, das mich beim Komponieren chronisch umtreibt, so ist es das Bemühen, Dinge zu vereinen, die NICHT für einander geschaffen sind. So

wie die zitierten Fremdmelodien per Zufall nach traditionellen Kriterien ZUeinander passen, obwohl sie nicht FÜReinander gemacht sind, so sollen auch heterogene Stilrichtungen und Epochen

kompatibel werden. Bin ich ein "Postmoderner" ? Vielleicht.

Hier scheint mir der rechte Ort für ein allgemeines Statement:

Ich nehme für mich in Anspruch, nach einem strengen Ethos zu entscheiden, wann das Notenschreiben als Komponieren bezeichnet werden darf und wann es als bloßes Bearbeiten oder Arrangieren zu

gelten hätte.

So verschieden meine Stücke sind, so läßt sich doch eines generell feststellen:

Zitate tauchen bei mir fast immer** in Kombination mit mindestens einem anderen, simultan erklingenden auf, denn es ist keine Kunst, vorgegebene Melodien aneinander zu reihen, aber eine um so

größere (Kunst), sie gleichzeitig zu verwenden. Zitate bei mir sind, anders gesagt, stets Bestandteile eines echten Quodlibets in meiner sehr strengen Definition dieses Begriffs:

Wie die lautet, läßt sich dem Vorwort meiner „Zweihnachtsmusik“ entnehmen. Dort heißt es :

„In einem Quodlibet erklingen mehrere bekannte, vollständige Melodien, die ursprünglich nichts miteinander zu tun haben, gleichzeitig. Auf die Gleichzeitigkeit kommt es an: Sie macht das

Quodlibet-Komponieren (im Gegensatz zum Verfertigen von Potpourris, Medleys etc.) zu einem ausgesprochen kunstvollen Unterfangen.“ Ein Quodlibet kann nur gelingen (und glücken !), wenn es dafür

Kriterien gibt. Damit aber das GElingen eines Unterfangens der Rede wert ist, muß es auch MISSlingen können. Der Versuch, zwei vorgegebene Melodien zu einem Quodlibet zu vereinen, scheitert, wenn

sich störende bzw. fehlerhafte Dissonanzen ergeben. Störend und fehlerhaft wirken Dissonanzen aber nur in der traditionellen Harmonik, in der zeitgenössischen sind sie emanzipiert. Darum wäre die

Suche nach geeigneten Kombinationen in einem rein atonalen Kontext witzlos. Vierblättrige Kleeblätter sind ein Glückssymbol, weil sie selten sind.

Ich habe zwar auch einiges an traditioneller Musik geschrieben, weil es gerade opportun war, will sagen: es gibt von mir Gebrauchsmusik, Alltagstaugliches.

Manches aber ist im traditionellen Idiom geschrieben, weil der „sportliche Ehrgeiz“ nach Schwierigkeiten verlangt, die sich so in der nachschönbergschen Musik gar nicht stellen.

Dort stellen sich Probleme anderer Art, die ich darum auch in anderen (eben meinen rein atonalen Stücken) zu lösen versucht habe.

Die Sinfonietta stellt nun insofern einen Sonderfall dar, als sie auf mehreren Ebenen unerwartete Kompatibilität herstellen soll. Ihre Quodlibets in den Ecksätzen müssen in sich nach

traditionellen Kriterien „harmonieren“. Als Ganze sollen sie wiederum in einen nicht traditionellen, atonalen Kontext integriert werden.

Voilà. Damit ist in etwa skizziert, wie ich die Tätigkeit des Komponierens definieren und von anderen Arten des Musikschaffens unterschieden wissen möchte:

Die naive Vorstellung vom Komponisten als jemand, der diesen Namen in dem Maße verdient, in dem er für seine Melodieerfindungen Originalität reklamieren darf, ist nicht falsch, aber verkürzt –

und insofern ist sie dann doch wieder falsch:

Wer hundert Jahre nach dem Beginn der globalen Dauerbeschallung durch die akustischen Massenmedien tonale Musik erfindet, muß wissen, daß er auf ausgelatschten Pfaden spaziert.

Daß kommerziell erfolgreiche und populäre Musik – oder, wenn ich einmal kalauern darf: daß jegliche "Erfolksmusik" – praktisch ausschließlich tonal gestrickt ist, braucht kaum erwähnt zu werden.

Wer diese Erwartung bedient, reproduziert unbewußt oder bewußt Vorhandenes. Selbst in meinem wahrhaft überschaubaren oeuvre gibt es gleich mehrere Beispiele für das Unvermeidliche: Typische

Wendungen oder ganze Themen, die objektiv auf meinem Mist gewachsen sind und die einem dennoch bekannt vorkommen. Ich weiß bis heute nicht, an welchen Choral mich der zweite Satz meines

„Concertino“ für 12 Bläser erinnert. Das Thema ist objektiv von mir, aber ich versuche seit Jahren vergebens herauszufinden, warum es bei mir selbst ein „déja-entendu“ weckt. Ich habe es vielen

praktizierenden Katholiken vorgespielt oder -gesungen: Fehlanzeige. Vielleicht sollte ich einmal gezielt im ländlichen Fronleichnamsrepertoire suchen. Denn das ist der Topos meiner Kindheit, der

sich bei meinem eigenen (?) „Kirchenlied“ als Assoziation einstellt.

Manche meiner Kompositionen spielen exakt und explizit mit solcherlei Erfahrung:

Ich spreche von den Stücken, die weder ungetrübte Tradition darstellen noch die Verfolger abschütteln, indem sie dort Zuflucht suchen, wo diese einzig zu finden ist (nämlich in Schönbergs

Atonalität, genauer in der Reihentechnik). Die Rede ist also von meinen womöglich parodistisch und strawinskylike anmutenden Kompositionen, d.h. von Stücken wie „Floskeln“ (Titel!) „Karussell“

oder „Concertino“, die genau das demonstrieren:

Ständig soll man sich an Bekanntes erinnert fühlen, ohne es konkret dingfest machen zu können. Auf Schritt und Tritt begegnet der Hörer typischen Wendungen und Patterns, aber nie handelt es sich

um Diebesgut. Alles ist von mir und doch – bis zur Kenntlichkeit entstelltes – Allgemeingut.

In ihrer ganzen Naivität dürfte, wie gesagt, die landläufige Vorstellung vom Kerngeschäft des Komponisten lauten: ein Komponist ist einer, der sich Originalmelodien ausdenkt..

Da ich mir einbilde, genügend brauchbare Melodien erfunden habe, weiß ich, wovon ich rede, wenn ich behaupte:

Die Leistung beim Kom-ponieren ist (wie das lateinische Wort es im übrigen andeutet) nicht die Erfindung, sondern das Zusammenfügen des durch Erfindung eingegrenzten Materials.

Es wäre für mich eine völlig absurde Vorstellung, die „Zweihnachtsmusik“, die praktisch nur aus

Zitaten besteht, weniger als Eigenkomposition zu sehen als etwa den „Zyklus für Streichquartett“, die „Lucanus Projektion“ oder das „Klavierstück ‘81“ – alles Werke, die schon durch ihre

Dodekaphonie objektiv hundertprozentige Originalität in

diesem naiven Sinn garantieren.

Zurück zur Sinfonietta:

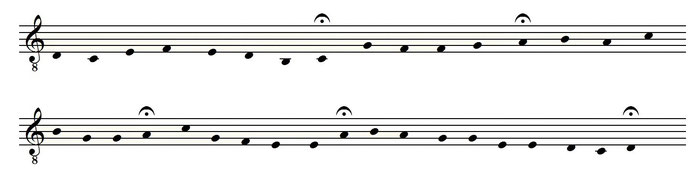

Die zugrundeliegende „Gestalt“ (um den Ausdruck York Höllers zu verwenden) lautet:

Was unterscheidet eine „Gestalt“ von einer bloßen „Reihe“ ?

Eine Zwölftonreihe enthält jeden unserer 12 Töne genau einmal. Damit soll, unterstützt durch das (von Schönberg selbst allerdings ständig übertretene) Wiederholungsverbot, die Gleichrangigkeit

aller Töne gewährleistet werden.

Bei einer Gestalt ist das anders: bei derjenigen, auf der meine Sinfonietta basiert, gibt es Töne, die zwei-, drei- oder viermal vorkommen. Wie ein mittelalterlicher Cantus firmus erhebt sie sich (meist schreitend, selten springend) über einem Anfangston, mit dem sie auch endet. Es gibt einen

Spitzenton (cis), den sie nur einmal erreicht. Sie ist in sechs Segmente (daher die „Taktstriche“) unterteilt, die unterschiedlich viele (5, 3, 7, 4, 6 und 10) Töne enthalten. Die Segmente geben

durch Oktavierung bestimmter Töne Akkordmaterial verschiedener Dichte*** ab.

Anders als eine Zwölftonreihe ist eine Gestalt melodisch „ausgehört“ und soll auch als wiedererkennbares Thema wahrnehmbar sein. Natürlich ist das nur ein gradueller Unterschied. Auch

Zwölftonreihen können Themen sein, und auch die Töne einer Gestalt werden, wie gesagt, zu Akkorden zusammengeklappt und überhaupt so verwendet, daß auch melodische Linien entstehen, die so nicht

Teil der Gestalt sind. Generell ist, wie in der Zwölftontechnik, alles erlaubt und erwünscht, was in der Wiederholung des Gleichen für Abwechslung sorgt.

York Höller sieht, wenn ich mich recht erinnere, den Vorteil solcher Gestalten in ihrer Redundanz. Die Erkenntnisse der Informationstheorie legen nahe, dem Hörer durch

unterschiedliche Gewichtung und Präsenz (auch durch schlichte Wiederholung) einzelner Elemente, die Wahrnehmung und das Verstehen eines Gedankens zu ermöglichen.

Was mit Redundanz vermutlich gemeint ist, mache ich mir gerne an einfachen sprachlichen Beispielen wie dem folgenden klar: In einem Ausdruck wie „die Bücher“ ist die Information, daß es mehrere

sind, viermal enthalten (erstens im Pluralartikel, zweitens im Umlaut, drittens in der durch letzteren bewirkten Aussprache des „ch“ als ich-Laut und viertens in der Nachsilbe).

Menschen brauchen grundsätzlich solche Redundanz, um Sprache, aber auch, um Musik zu verstehen. Insofern ist die Arbeit mit Gestalten eine Abkehr vom Punktualismus der 1950er Jahre

(Stockhausen, Boulez), der gezielt diese Redundanz verweigert und so die größten Hörbarrieren errichtet hat, mit denen die Musikgeschichte jemals zuvor oder danach das Publikum konfrontiert hat.

So wie wir bei der Sprache darauf angewiesen sind, einzelne Zeichen (Buchstaben etc. ) zu Superzeichen (Wörtern etc.) zu gruppieren, so geht es uns in der Musik mit den einzelnen Tönen, die für

sich genommen keine „Information“ liefern.

Ansonsten ähnelt die Verwendung einer "Gestalt" im Wesentlichen derjenigen einer Zwölftonreihe. Zur Erinnerung: Man kann die Umkehrung benutzen, d.h. aus steigenden Intervallen werden fallende,

aus fallenden steigende. Man kann den Krebs hernehmen (die Reihe also rückwärts ablaufen lassen). Man kann die Umkehrung des Krebses verwenden, und schließlich kann man alles dies auf jeder

unserer zwölf Stufen tun. Höller bevorzugt dazu noch das Zusammenwirken von akustischen Instrumenten und elektronischem Material, dies als Bereicherung der Möglichkeiten, die Intervallgrößen

durch Multiplikation oder Division zu spreizen oder zu Mikrointervallen zu stauchen. Das ist bei akustischen Instrumenten nur eingeschränkt möglich.

Ich selbst weiß nicht, ob ich mir die Verwendung von Mikrointervallen wirklich zutrauen kann.

Eine Ausnahme bilden meine „7 Stücke für Cello solo“, in denen auf eine für mich beherrschbare Weise Vierteltöne im Spiel sind.

Bei der Komposition mit Gestalten aus 30 und mehr Tönen wird Freiheit ermöglicht und Starre vermieden, indem nicht alle Töne ablaufen müssen, ehe eine neuer Durchlauf startet, sondern nur die

einzelnen Segmente vollständig abgespult werden sollten.

Auch hierbei habe ich das Wiederholungsverbot ungefähr so lax befolgt, wie es Schönberg in vielen seiner Zwölftonstücke tut, das heißt mitunter: gar nicht.

Wer einmal klassische Zwölftonstücke wie Schönbergs Klavierstück op.33 a analysiert hat, der weiß: der Meister erlaubt sich offenbar jede Wiederholung, solange sie nicht in den Satz „gemogelt“

ist. Und das wäre nur dann der Fall, wenn ein Ton, bevor er im Zuge eines neuen Reihenablaufs wieder „dran“ ist, in verschiedenen Oktavlagen wiederholt würde, denn dann entginge die verfrühte

Wiederholung wahrscheinlich dem Hörer. Aber ein solcher Fall ist mir, wie gesagt, bei Schönberg nicht bekannt. Ich glaube übrigens, ein typisch Schönbergscher Verstoß gegen das eigene

Wiederholunsgverbot läßt sich als auskomponierte Arpeggierung eines Akkords deuten, vergleichbar dem sog. „Albertibass“ der Mozartzeit, der wie all die zahllosen Begleitpatterns in homophoner E-

oder U-Musik nicht als Tonfolge, sondern als Akkord gehört werden will.

Die Forderung der Redundanz würde demnach auch schon in der klassischen Zwölftontechnik (zumindest bei Schönberg und Berg, bei Webern vielleicht weniger) beherzigt, ohne explizit erhoben zu

werden. Immerhin spricht Schönberg, spricht auch Webern gerne von der "Faßlichkeit".

Ich sagte eingangs, daß die Sinfonietta ursprünglich auf einer seriellen Konzeption beruhen sollte, die erst später aufgegeben worden, aber noch in Spuren erkennbar sei.

Wir erinnern uns: Anders als im angelsächsischen Sprachgebrauch, wo „serial“ alles genannt wird, was auf einer Reihe basiert, also auch die klassische Zwölftontechnik, meint „seriell“ im

Deutschen, daß nicht nur die Tonhöhe, sondern auch andere Parameter durch eine Reihe organisiert werden. Das betrifft namentlich solche Toneigenschaften, die sich in Zahlen ausdrücken (skalieren,

messen, quantifizieren) lassen, also die Dauer und die Lautstärke, aber

auch die Anschlagsart, Artikulation und die Klangfarbe, die streng oder physikalisch genommen nichts anderes ist als ein Zusammenwirken unterschiedlicher Frequenzen in einem charakteristischen

Lautstärkeproporz, der sich im Verlaufe eines Tones in charakteristischer Weise verändert. In der Praxis stellt dieses Fruchtbarmachen der Zahlenverhältnisse, die bewirken, daß ein

Klavierton anders klingt als ein Orgelton, ein heller Vokal beim selben Sänger anders als ein dunkler, meines Wissens einen Sonderfall oder einen theoretischen Fall dar. Ich habe allerdings

einmal York Höller besuchen dürfen, als er in den 1980ern im Pariser Centre Pompidou (genauer in dem von Boulez initiierten und geleiteten IRCAM) genau das machte: Er manipulierte mit damals einzigartigen technischen

Möglichkeiten die, wenn man so will, Molekularstruktur natürlicher Instrumentalklänge.

Von all dem ist meine Sinfonietta weit entfernt und immer gewesen.

Wie denn überhaupt meine „modernsten“ Stücke etwa der Avantgarde der 1920er Jahre entsprechen, der historischen Entwicklung also gut und gerne 60 bis 80 Jahre hinterherhinken.

Immerhin: Aus der Gestalt der Sinfonietta habe ich Dauern abgeleitet: Sowohl die Dauer einzelner Töne (d.h. Rhythmen) als auch durch Multiplikation mit je verschiedenen Konstanten die Dauer

von Takten und diejenige formaler Abschnitte.

Auch dabei habe ich, glaube ich, einen Höllerschen Hinweis befolgt: Ich meine, durch ihn von den Ergebnissen einer Studie erfahren zu haben, die herausfinden sollte, wie groß bei zwei Tönen der

Unterschied der Dauer mindestens sein muß, damit eine siginifikante Mehrheit von Probanden ihn wahrnehmen. Ziel war also gewissermaßen, für die Dauer eine Größe zu finden, die dem entspricht, was

für die Tonhöhe der Halbtonschritt ist, d.i. ja das kleinste Intervall der abendländischen Musik. Das Ergebnis lautete 5:6. Anders gesagt: Dauert ein Ton 6, der nächste 7 Sekunden, kommen die

meisten Hörer schon "ins Schleudern", glauben viele, zwei gleich lange Töne gehört zu haben. Dauern sie 5 und 6 Sekunden, sagen die meisten, der zweite sei länger.

Und so bin ich vorgegangen: Ich habe dem höchsten Ton der Gestalt (besser gesagt: dem am weitesten vom Anfangston entfernten) als kleinsten Dauernfaktor den Wert 0,25 zugeordnet, dem

zweitfernsten 0,3 dem drittfernsten 0,36 (gerundet 0,4) etc. Der größte Wert (2,2) gehört dem Anfangs- und Schlußton. Entscheidend für die Zahl ist also die Entfernung vom Anfangston, d.h. die

Intervallgröße – nach oben und nach unten. Darum hat z.B. die kleine Terz unter dem Anfangston denselben Wert (1,2) wie die kleine Terz darüber.

Wie ich damals im einzelnen aus den Tönen und Intervallen der Gestalt Dauern und formale Strukturen abgeleitet oder dies zu tun beasichtigt habe, müßte ich selbst erst wieder studieren und

verstehen. Dazu würde ich einen genaueren Blick auf das vergilbte und nicht sehr ansehnliche DIN A3 Blatt werfen, das die Jahrtausendwende in einer meiner Schubladen überdauert hat:

Den Noten dieses Schemas liegt die "Gestalt" in der Transposition von g aus zugrunde; die roten Notenköpfe zeigen die Umkehrung. Sowohl die Notenwerte, als auch die in der Zeile "Takt" eingetragenen Taktlängen und die (durch Multiplikation mit 5) aus diesen gewonnene Länge von Formabschnitten sind aus den Zahlen der Zeile "Rhythmus" abgeleitet. Jeder Buchstabe in der Zeile "Form" entspricht einer Tonhöhe. Formal sollte das die Konsequenz haben, daß gleiche Buchstaben durch ähnlichen musikalischen Inhalt miteinander korrespondieren. Zum Beispiel erklingt im Formteil d1 das Quodlibet aus "Yesterday" und "Oh Haupt voll Blut und Wunden", im Teil d2 erklingt dieses Quodlibet als Krebs, also rückwärts. Das ist übrigens nicht gemeint, wenn ich oben behaupte, die traditionellen Materialien würden von der zeitgenössisch geprägten Struktur bzw. der atonalen Harmonik erfaßt und in diese integriert. Dazu komme ich später. Offensichtlich habe ich auch erwogen, aus der Gestalt eine Skala von "Strenge"-Graden abzuleiten. Wie das gemeint war und ob sich das in der real existierenden Partitur niedergeschlagen hat, darüber kann ich selbst nur mutmaßen. Wahrscheinlich sollte der Grad der "Strenge" darüber Auskunft geben, wie stringent im jeweiligen Formteil die musikalischen Strukturen von der Gestalt bestimmt bzw. wie durchlässig sie für traditionelle Elemente sind. Eines weiß ich noch: Ursprünglich sollte das ganze Stück ja sechs "Sätze" umfassen, dies in Analogie zu den sechs Segmenten der Gestalt. Dabei sollten nur die Töne des jeweiligen Segmentes in dem dazugehörigen Satz selbständig ohne die anderen verwendet werden dürfen, dergestalt also, daß nicht jedesmal alle 35 Töne abgspult werden müssen. So erklingt bis heute im zweiten Satz sehr häufig und exponiert das nur drei Töne umfassende zweite Segment, im ersten Satz werden die ersten fünf Töne der Gestalt auffällig gemacht. Nun jedoch zu der Einbettung der tonalen Zitate in den nicht-tonalen Kontext bzw. in die reihenmäßige Struktur.

Hier kommen verschiedene Methoden zur Anwendung. Wie gesagt: Die Gestalt enthält natürlich jeden unserer 12 Töne, hat aber mit ihren vielen Schritten und wenigen Sprüngen etwas vom Duktus eines mittelalterlichen Cantus firmus. Das ganze Stück sollte im Sinne einer postmodernen Meta-Musik wichtige Stationen der europäischen Musikgeschichte durchlaufen, was insofern nicht verwirklicht wurde, als die gregorianische Anmutung und die kurze Stelle im Stile der Notre-dame-Epoche nur zwei sehr frühe Stadien berühren, während der ganze "Rest" mit "irgendwie" traditionellen Anmutungen abgedeckt wird. Verständlich wird die Gewichtung dieser frühen Stadien und das Aussparen der "Blütezeiten" und des eigentlichen Hauptkamms im Gebirge der europäischen Musikkultur, wenn man nicht an Musikgeschichte allgemein denkt, sondern an die Ausprägung dessen, was als Fundament des spezifisch Europäischen gelten mag: die Verschriftlichung und Systematisierung unseres Tonmaterials und die Mehrstimmigkeit. Vielleicht wäre die Musikgeschichte ähnlich verlaufen, wie sie's ist, auch wenn kein Guido von Arezzo oder kein Perotin gelebt hätte. Vielleicht aber doch eher nicht. Erst die Notenschrift hat die Mehrstimmigkeit und, wie ich behaupten möchte, die Historizität der Musik ermöglicht.

Aber das wäre Stoff für einen Essay, der mit meiner Sinfonietta nicht mehr viel zu tun hätte. Wir halten fest: Sowohl die Dur-Moll-Tradition als auch deren Preisgabe beim Umgang mit unseren 12 Tönen ist in diesem Stück nicht in Gestalt konkreter Epochen präsent, sondern als eine von der Geschichte abstrahierte, irgendwie "neuzeitliche" Schicht. Insofern ist vieles innerhalb dessen, was zwar auf der Gestalt basiert, dieser dabei aber traditionelle Wirkungen abgwinnt, tonal, ohne die spezifischen Stilmerkmale einer Epoche aufzugreifen. Daß diese, (wie oben gesagt, am ehesten an die Romantik oder den Impressionismus angelehnten) "pseudotonalen" Wirkungen aus der Gestalt hergleitet werden konnten, ist ein Beispiel dafür, daß bei einer seriellen Komposition (im Sinne des angelsächsischen wie des deutschen Sprachgebrauchs) unterschiedliche Grade der "Strenge" am Werk sein können. Wenn ich mich recht erinnere, besteht die Aufweichung der Stringenz bei den in Wohlklang schwelgenden Passagen (etwa zu Beginn des zweiten Satzes) darin, daß die Akkorde zwar aus der Gestalt stammen, dies aber "segmentübergreifend", so als wäre die Gestalt eine in sich nicht weiter untergliederte Fünfunddreißigtonreihe.

Allgemein müßte ich, um das Serielle (und die Abkehr davon) im konkreten Resultat nachzuweisen, mich selbst wieder wie ein Forscher in eigener Sache in die Partitur vertiefen.

Daß ich dazu, weniger noch als bei allen anderen meiner Arbeiten, Neigung verspüre, mag daran liegen, daß es sich dabei um den Nachweis einer Methode handeln würde, von der nur eines sicher ist: daß ich sie nicht konsequent angewandt habe und nur Relikte davon übrig sind.

Notabene: ich spreche von der seriellen Ordnung und Gestaltung, nicht von der reihenmäßigen Anlage, was die Tonhöhe betrifft. Nur unter diesem Vorbehalt darf ich z.B. darauf hinweisen, daß

die Rhythmisierung der "Gestalt" in den Bläsern der Takte 57 bis 65 grob der Dauernorganisation entspricht, wie sie im oben abgebildeten Formschema zu besichtigen ist.

Was aber nützt der Hinweis auf solche rhythmischen Details, wenn von vornherein klar ist, daß nur in Ausnahmefällen ein solcher Zusammenhang zwischen Reihe und Rhythmik

besteht ! Auf die Form werde ich noch einmal zurückkommen. Nun aber zu den konkreten Verfahren, sowohl die selbstkomponierten "mittelalterlichen" Passagen als auch die Zitate bzw. Quodlibets in die reihenmäßige Struktur einzubetten.

Die Takte 66 ff. sollen laut Vortragsbezeichnung "quasi gregorianisch" klingen. Die "Gregorianisierung", will sagen: die Anpassung des Klangmaterials an den Tonvorrat der mittelalterlichen

Kirchentonarten funktioniert über einen herzlich simplen Trick: Wir hören die "Gestalt" in den Streichern in der Weise, daß jedes Kreuzchen oder

B-chen aufgelöst wird. Das entspricht in etwa dem frühestmittelalterlichen Entwicklungsstadium unseres Tonsystems. Banal ausgedrückt: Damals gab's nur weiße Tasten.

Für das nachfolgende Klangbeispiel habe ich die Melodie einmal mit dem "Choir"-Sound meines Digitalpianos eingespielt, um sie noch ein bißchen mönchischer klingen zu lassen:

Ab Takt 93 hören wir Mehrstimmigkeit im Stile eines Organum quadruplum, wie es um das Jahr 1200 herum in Paris hätte entstanden sein können, als dort an Notre dame ein Leoninus oder Perotinus als

Kirchenmusiker wirkte.

Der Bezug zur Gestalt wird hierbei dadurch hergestellt, daß die Pfundnoten, die in diesem Stil für – modern gesprochen – den Wechsel der Harmonie zuständig waren, den fünf Tönen des ersten Segments entsprechen. Gespielt werden diese langen Töne (wiederum mit aufgelöstem B-chen) von den Kontrabässen.

Ein etwas subtileres Verfahren, traditionelle Materialien der Gestalt anzuverwandeln, verwende ich im dritten Satz: Die Melodie von Bachs drittem Brandenburgischen Konzert beginnt mit den Tönen

g-fis-g-d-c-d-g-fis-g-h-a-h etc. Numeriert man diese Töne nach der Reihenfolge ihrer Verwendung ergibt sich die Zahlenfolge 1-2-1-3-4-3-1-2-1-5-6-5 etc.

Diese Zahlenfolge und den Rhythmus (immer 2 auftaktige Sechzehntel und eine Achtel), übertragen auf die ersten sechs verschiedenen Töne meiner Gestalt g-f-a-b-gis-e, ergibt:

g-f-g-a-b-a-g-f-g-gis-e-gis etc. Im real exisitierenden Stück erscheint das Resultat dieser Prozedur allerdings eine Quinte tiefer, lautet also:

Das ist alles ! Das heißt, nicht ganz; denn erstens wird nicht nur die Melodie zitiert und verwandelt, sondern Bachs kompletter Strreichersatz macht die Manipulation mit.

Zweitens verwende ich, wie gesagt, kein Zitat ohne mindestens ein weiteres, das simultan abläuft.

Das dritte Brandenburgische kommt so wie in den beiden Klangbeispielen gar nicht vor; "so" heißt: ohne Radetzkymarsch, Flohwalzer oder Jarabe tapatio. Ich habe diese anderen Zitate bzw.

Quodlibetkomponenten (sowohl original wie manipuliert) speziell für beiden vorigen Klangbeispiele stummgeschaltet.

So weit, so unvollständig:

Über meine "Sinfonietta" gäbe es das eine oder andere Mitteilenswerte zu ergänzen. Ich habe vor, das in absehbarer Zeit zu tun...

_________________________________________________________________________________________________

* Ich spreche von Höllers Ästhetik, wofern sie ganz konkret die Arbeit mit sog. "Gestalten" von der klassischen Zwölftontechnik abgrenzt. Meine "7 Stücke für Cello solo" und das "Klavierstück '81" gehen zwar als "Hausaufgaben" unmittelbar aus dem Kompostionsunterricht bei York Höller hervor, sind aber von dessen

Konzeption nicht beeinflußt.

** Mir fallen momentan drei Ausnahmen ein, die durch die Kürze der Zitate die Regel bestätigen:

In "Das glaubst Du nur nicht" wird der Tristanakkord verwendet, in der "Hommage an Karel Krautgartner" ein Takt aus dem "Entertainer" (Scott Joplin) und in "Ein Vater spricht" wird auf die Klavierbegleitung von Schuberts "Erlkönig" angespielt.

*** Das vierte Segment bildet übrigens bei nur vier Tönen einen All-Intervall-Akkord:

g-gis: Halbtonschritt bzw. große Septime, cis-h: Ganztonschritt bzw. kleine Septime, h-gis: kleine Terz bzw. große Sexte, h-g:

große Terz bzw. kleine Sexte, cis-gis: reine Quarte bzw. Quinte, cis-g: Tritonus.